Klassisches Projektmanagement – Vorteile, Akteure, Methoden und Erfolgsfaktoren

„Klassisches Projektmanagement ist zu Unrecht aus der Mode gekommen“, meinen Experten. Inzwischen setzen sich nämlich in mehr und mehr Unternehmen agile Prozesse mit Scrum oder Kanban durch. Sozusagen die hippen Varianten des Projektmanagements, die natürlich auch nachweisbare Vorteile mit sich bringen. Bei aller Euphorie über diese agilen Herangehensweisen, Frameworks und Methoden darf aber eines nicht vergessen werden: Klassisches Projektmanagement ist alles andere als alt und verstaubt. In vielen Branchen oder Anwendungsfällen muss es sogar herangezogen werden, weil sich agile Prozesse hier gar nicht eignen. Und selbst im agilen Projektmanagement braucht es vorbereitende Maßnahmen aus dem klassischen Bereich. Auch dort ist nicht alles so frei und locker, wie es immerzu scheint. Grund genug also für Sie, tiefer einzutauchen und klassisches Projektmanagement besser kennenzulernen. Mit diesem Artikel, der neben einer Grundeinführung auch einen Ablaufplan für das klassische Vorgehen bei Projekten beinhaltet.

Klassisches Projektmanagement – Wozu ist das gut?

Es gibt kein besser oder schlechter, sondern nur ein besser oder schlechter für die jeweilige Situation passend. Es ist also eine Frage des Projekttyps, ob man besser ein klassisches oder agiles Projektmanagement wählt. Überlegen Sie daher genau zu Projektbeginn, ob sich für Ihre Problemstellung ein agiles oder klassisches Vorgehen besser eignet. Entscheiden Sie sich nicht unüberlegt für ein modernes agiles Vorgehen. In unserem Projektmanagementbeispiel Staudamm erläutern wir genau, wann das klassische Vorgehen in einem Projekt präferiert werden sollte.

Die Akteure im Projektgeschäft

Die wichtigsten Facts des klassischen Projektmanagements:

Klassisches Projektmanagement – eine Zusammenfassung

Zugegebenermaßen ist klassisches Projektmanagement komplexer als Scrum oder andere Vorgehensweisen im agilen Projektmanagement. Doch das sollte kein Grund dafür sein, dass klassisches Projektmanagement immer mehr durch agile Alternativen ersetzt wird. Gehen Sie Ihr Projekt klassisch an, dann planen Sie alles vorab durch. Sie lassen weniger Spielraum für Eventualitäten. Durch die Phasen hindurch gehen Sie das Projekt geregelt an und lassen Ergebnisse stets durch den Lenkungsausschuss freigeben. Im agilen Projektmanagement spricht die Freiheit. Sie teilen das Projekt in mehrere Sprints auf, außerdem ist das Entwicklungsteam frei in seiner Herangehensweise und arbeitet stets nur an Produktinkrementen. Das ist der entscheidende Unterschied. Doch man kann weder sagen, dass Scrum oder agiles Projektmanagement besser als die klassische Herangehensweise ist, noch andersherum. Welche der beiden Projektmanagement-Arten besser ist, entscheidet sich je nach Projekt und Situation. Denken Sie noch einmal an das Staudamm-Beispiel. Beachten Sie die Richtlinien und Prozesse des klassischen Projektmanagements. Dann werden Sie Ihr Projekt mit dem klassischen Projektmanagement genauso zum Erfolg führen können wie mit agilen Herangehensweisen, etwa Scrum. Es ist der spezifischen Aufgabenstellung geschuldet, ob agiles oder klassisches Projektmanagement zu bevorzugen ist. Durchlaufen Sie eine Phase nach der anderen und erarbeiten Sie die phasenwichtigen Ergebnisse detailliert. So kann der Lenkungsausschuss qualifizierte Entscheidungen treffen. Weisen Sie die Mitarbeiter als Projektleiter ordentlich und verständlich ins Projekt ein. Geben Sie ihnen Hilfestellungen, wenn sie Probleme haben. Das Erreichen der Projektziele ist damit ohne unerwartete Herausforderungen wie beispielsweise bei Scrum gesichert.

Zugegebenermaßen ist klassisches Projektmanagement komplexer als Scrum oder andere Vorgehensweisen im agilen Projektmanagement. Doch das sollte kein Grund dafür sein, dass klassisches Projektmanagement immer mehr durch agile Alternativen ersetzt wird. Gehen Sie Ihr Projekt klassisch an, dann planen Sie alles vorab durch. Sie lassen weniger Spielraum für Eventualitäten. Durch die Phasen hindurch gehen Sie das Projekt geregelt an und lassen Ergebnisse stets durch den Lenkungsausschuss freigeben. Im agilen Projektmanagement spricht die Freiheit. Sie teilen das Projekt in mehrere Sprints auf, außerdem ist das Entwicklungsteam frei in seiner Herangehensweise und arbeitet stets nur an Produktinkrementen. Das ist der entscheidende Unterschied. Doch man kann weder sagen, dass Scrum oder agiles Projektmanagement besser als die klassische Herangehensweise ist, noch andersherum. Welche der beiden Projektmanagement-Arten besser ist, entscheidet sich je nach Projekt und Situation. Denken Sie noch einmal an das Staudamm-Beispiel. Beachten Sie die Richtlinien und Prozesse des klassischen Projektmanagements. Dann werden Sie Ihr Projekt mit dem klassischen Projektmanagement genauso zum Erfolg führen können wie mit agilen Herangehensweisen, etwa Scrum. Es ist der spezifischen Aufgabenstellung geschuldet, ob agiles oder klassisches Projektmanagement zu bevorzugen ist. Durchlaufen Sie eine Phase nach der anderen und erarbeiten Sie die phasenwichtigen Ergebnisse detailliert. So kann der Lenkungsausschuss qualifizierte Entscheidungen treffen. Weisen Sie die Mitarbeiter als Projektleiter ordentlich und verständlich ins Projekt ein. Geben Sie ihnen Hilfestellungen, wenn sie Probleme haben. Das Erreichen der Projektziele ist damit ohne unerwartete Herausforderungen wie beispielsweise bei Scrum gesichert.

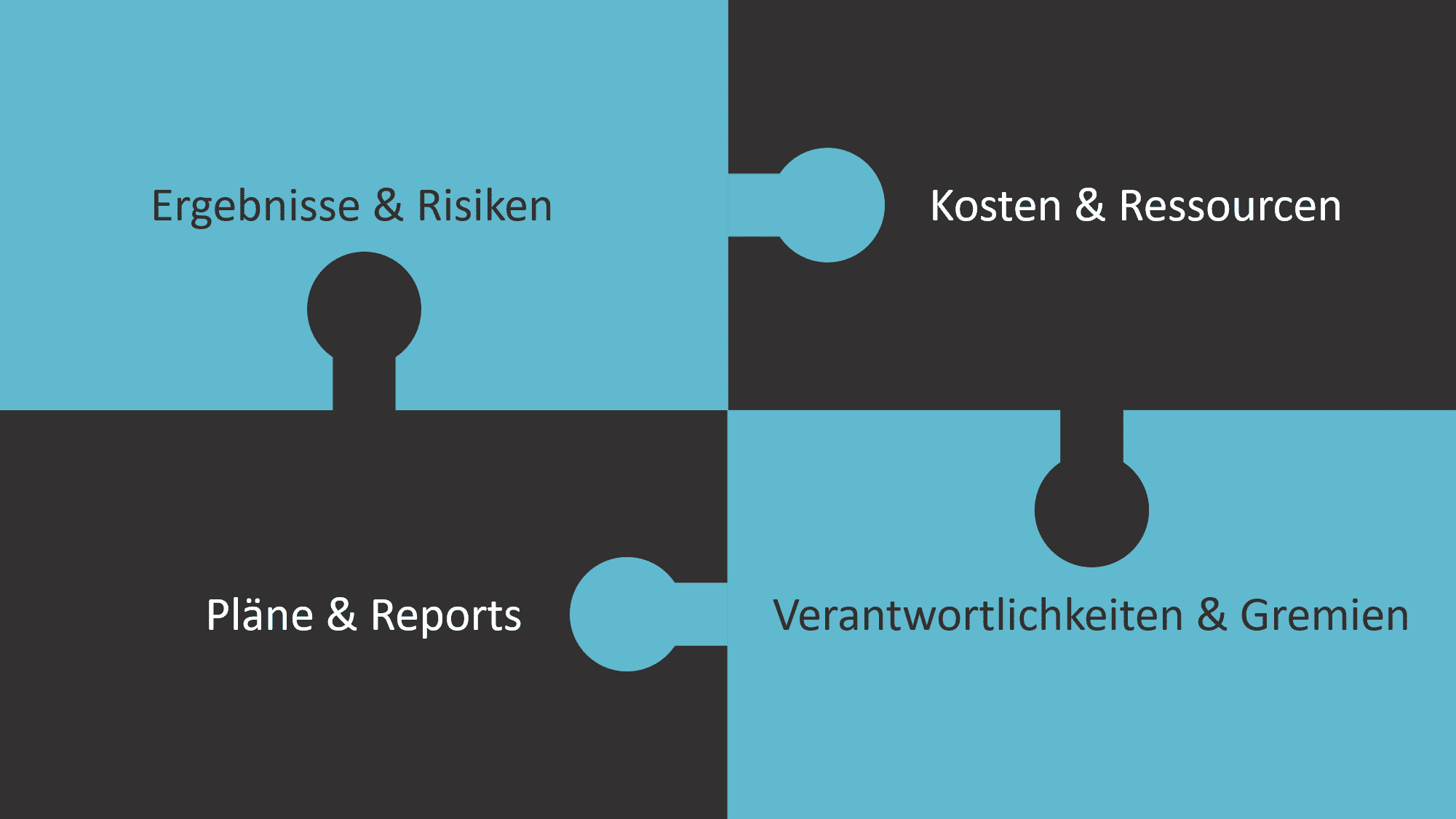

Klassisches Projektmanagement – Aufgaben

Das Puzzle beschreibt die vier Aufgabenblöcke des Projektmanagements, an denen aus einer inhaltlichen Perspektive stets gearbeitet wird.

Durch einen Klick auf die jeweiligen Puzzleteile gelangst du direkt in unsere Vorlagendatenbank für kostenlose Downloads!

Ergebnisse & Risiken

Ergebnisse & Risiken

Ergebnisse und Risiken sind die Leitplanke eines erfolgreichen Projekts und dessen Ausgangspunkt. Sie konkretisieren das Ziel und die zu bearbeitenden Sachumfänge („Scope“, Definition weiter unten). Je Ergebnis werden der monetäre Aufwand und die internen Ressourcen berechnet. Eine klare Festlegung der im Projekt zu erarbeitenden Ergebnisse bringt den Effekt mit sich, dass alle Projektbeteiligten gleiche Zielvorstellungen haben und gemeinsam in eine Richtung lenken. In der Praxis wird diese klare Festlegung jedoch häufig vergessen oder ausgelassen. Obwohl es sich um eine einfache Aufgabe handelt.

Nehmen Sie sich die Zeit und benennen Sie die Kernergebnisse auf einer einzelnen Seite. Das genügt bereits, um ein einheitliches Zielverständnis bei allen Beteiligten hervorzurufen. Und es verhindert, dass Sie nach drei Monaten feststellen, wie unterschiedlich doch die Auffassungen der Projektbeteiligten hinsichtlich der Ergebnisse sind. Eine genaue Definition verhindert außerdem das Auftreten von ungeplanten Herausforderungen.

Kosten & Ressourcen

Kosten & Ressourcen

Bei den Kosten und Ressourcen geht es um die zentrale Frage, ob die Ergebnisse ihre Aufwendungen wert sind. Hier erbringt eine Wirtschaftlichkeitsberechnung den Nachweis der Vorteilhaftigkeit eines Projekts. Ein gutes Projekt hat eine nachvollziehbare Kalkulation. Außerdem sind qualitative Argumente relevant, um die Vorteilhaftigkeit nachzuweisen.

Die Berechnungen der Preisschilder einzelner Ergebnisse werden zum Steuerungsinstrument für die Dimensionierung dieser beziehungsweise zum Argument für deren Wegfall.Im Projektgeschäft tritt häufig der Fehler auf, dass es keine regelmäßige Fortschreibung der Wirtschaftlichkeitsberechnung gibt. Außerdem unterbleibt häufig auch eine Übersetzung der Projektergebnisse in GuV und Bilanz inklusive der Abstimmung mit den hierfür verantwortlichen Organisationseinheiten. Nehmen Sie diese beiden Punkte mit auf Ihre Liste, um das Projekt noch erfolgreicher zu machen. Sie machen es allen Beteiligten leichter. Die Finanzperspektive ist immer eine wichtige.

Pläne & Reports

Pläne & Reports

Klassisches Projektmanagement bringt die Grundregel mit, dass ein Projektleiter – auch Projektmanager genannt – stets den Status wesentlicher Aufgaben verfolgt. Das sind die Aufgaben, die einen wesentlichen Beitrag zu den Projektzielen leisten. Genau die stehen in dem Übersichtsplan des Projektleiters. In diesem Zusammenhang ist häufig der Fehler zu beobachten, dass sich der Projektleiter um wesentlich mehr einen Kopf macht, als er müsste. Er beschäftigt sich mit Problemen, die kein anderer kennt und die eigentlich auch nicht existieren. Das ist wie bei einer gewöhnlichen Versicherung. Jeden Monat summieren sich die Beiträge, nur damit man vorbereitet ist, falls mit eher geringer Wahrscheinlichkeit etwas passiert. Wie im echten Leben, sollte man im Projektmanagement nicht zu viele „Versicherungen“ abschließen.

Auch wenn das klassische Projektmanagement eine Detaillierung erfordert, sollten Sie die Planung in diesem Zusammenhang nicht übertreiben. Ihr Übersichtsplan sollte maximal 50 Zeilen umfassen und sich somit auf das Wesentliche beschränken. Ansonsten beschäftigen Sie sich mehr mit imaginären Angelegenheiten als mit den eigentlichen Aufgaben. Nämlich nicht nur die Aufgaben der Mitarbeiter im Blick zu haben, sondern diese auch zu verteilen und Ergebnisse an die relevanten Personen zu reporten. Projekte mit einer zu hohen Planungstiefe des Projektleiters sieht man immer wieder und sie scheitern.

Verantwortlichkeiten & Gremien

Verantwortlichkeiten & Gremien

In diesem Bereich geht es um die Beteiligten am Projekt. Genauer gesagt geht es um die Ausführer und Entscheider, um die Mitarbeiter, Teilprojektleiter und Projektleiter. Ein Lenkungsausschuss, Sie haben Ihn bereits kennengelernt, trifft die wesentlichen Entscheidungen und nimmt die Ergebnisse ab. Er setzt sich aus den höchsten Entscheidern des Unternehmens zusammen. Ein Organigramm legt die Verantwortlichkeiten und Kompetenzen einzelner Mitarbeiter fest.

Es wird zu Projektbeginn erstellt und bleibt idealerweise im Projektverlauf konstant. Ergänzend bedarf es noch der Aufstellung aller Interessensgruppen und derer Informationsbedürfnisse. Diese Aufstellung nennt man Stakeholder-Matrix. Außerdem gibt es einen Gremien-Plan, der darstellt, wann welcher Termin mit welcher Beteiligung stattfindet. In diesem Plan sind alle Projektbeteiligten involviert, vom Unternehmensvorstand bis zum Werkstudenten.

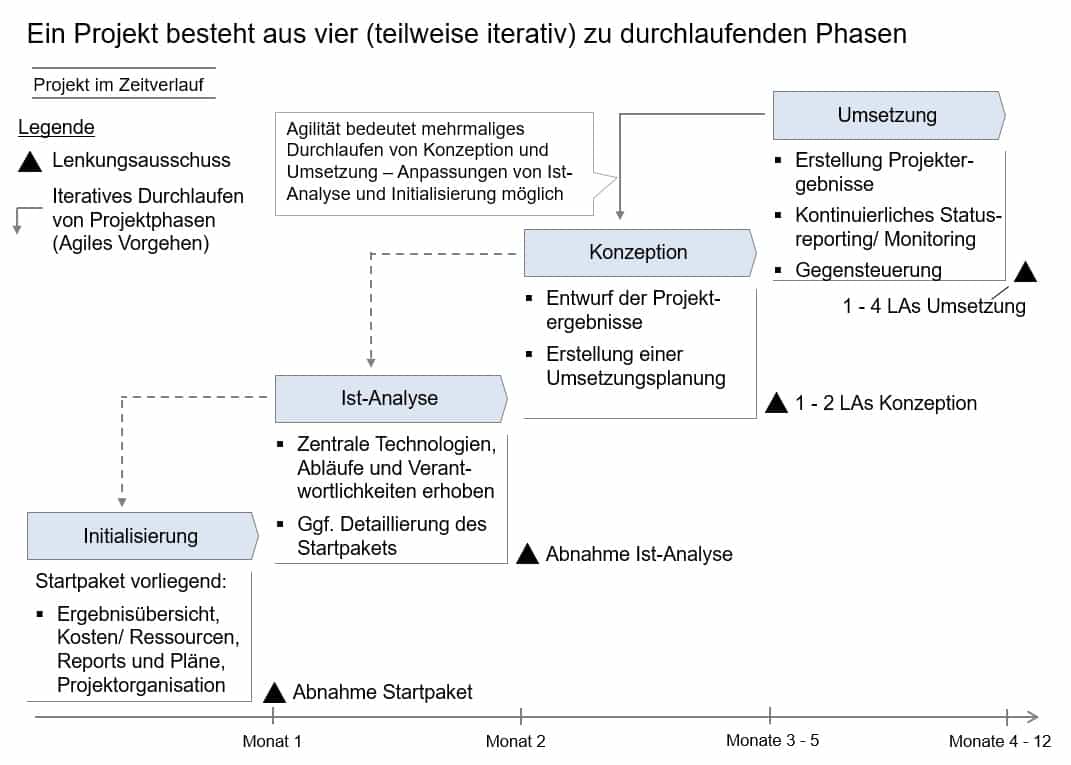

Die vier Phasen eines klassischen Projekts

Im klassischen Projektmanagement teilt sich das Projekt in vorab klar definierte Phasen auf. In ihnen erarbeitet das Projektteam die intendierten Ergebnisse. Typische Phasenbeispiele im klassischen Management sind die Ist-Analyse und die Konzeption. Jede Phase hat ein klar definiertes Ende und einen Startpunkt. Für gewöhnlich ergeben die Phasen eine exakte Sequenz, sie können sich aber auch überlappen. Das klassische Projektmanagement kennt zahlreiche Methoden und Frameworks. Allen voran Prince2 und PMI, wobei Sie letzteres auch als Framework für agiles Projektmanagement heranziehen können. Im Folgenden stellen wir Ihnen einen Ansatz vor, der sich wunderbar als Best-Practise-Vorgehen eignet. Er berücksichtigt die allgemein bekannten Ansätze und vermischt diese mit unseren eigenen langjährigen Erfahrungen. Aufgeteilt ist der Ansatz in die Phasen Initialisierung, Ist-Analyse, Konzeption und Umsetzung. Denken Sie noch einmal an das Beispiel von vorhin und übertragen Sie es auf diesen Projektmanagement-Ansatz.

Ein Best-Practice-Ansatz für klassisches Projektmanagement

Initialisierung (Kurzeinblick)

In der ersten Phase der Initialisierung geht es darum, zu klären, welche Ergebnisse im Projekt zu erarbeiten sind. Dafür werden die inhaltlichen Eckpfeiler des Projekts erarbeitet und verbindlich festgelegt. Sie erstellen eine Liste zentraler Projektrisiken und nehmen eine Budgeteinschätzung sowie eine Kalkulation des internen Ressourcenbedarfs vor. Am Ende der Initialisierungsphase haben Sie einen Übersichtsplan aus etwa 50 Akivitäten, den Sie in die nächste Phase mitnehmen. Er nennt sich auch Projektaufsatz. Mit ihm steht die Projektorganisation, die wesentlichen Interessengruppen (Stakeholder) sind bekannt und Sie wissen auch, wann was an wen zu berichten ist.

Ist-Analyse (Kurzeinblick)

Die Ist-Analyse ist dazu da, Transparenz über die im Projekt zu transformierenden Sachumfänge zu schaffen. Das heißt, Sie führen eine Art unternehmensinterne Inventur durch. Um die geplanten Ziele zu erreichen, benötigen Sie einigen Input. Darunter fallen insbesondere die relevanten Technologien, Prozesse und Verantwortlichkeiten. Auf manchen Input können Sie bereits zugreifen. Für den Rest planen Sie, wo Sie ihn besorgen oder welche Dritten ihn abdecken. Es geht darum, die notwendige Sachkenntnis zu erarbeiten, um in den Folgephasen passgenaue Maßnahmen abzuleiten. Unwichtiges ist außen vor zu lassen. In der Phase der Ist-Analyse ist Fokus ein entscheidener Erfolgsfaktor.

Konzeption (Kurzeinblick)

In der Phase der Konzeption erfolgt das Design der im Projekt umzusetzenden Lösung auf Grundlage der in den vorausgegangenen Phasen erarbeiteten Ergebnisse. Außerdem erarbeiten Sie eine Umsetzungsplanung für die danach folgende und letzte Phase.

Umsetzung (Kurzeinblick)

Bei der Umsetzung wird die konzipierte Lösung entwickelt und in den Betrieb überführt. Durch die fixe und umfangreiche Planung vorab sollte es zu weniger Verzögerungen und unerwünschten Nebenwirkungen kommen. In einem agilen Projektmanagement würden Sie im Prinzip die Phasen der Konzeption und Umsetzung mehrfach im Kreis durchlaufen. Auch, wenn im agilen Projektmanagement die Begriffe Konzeption und Umsetzung typischerweise nicht zu finden sind.

Zu harter Sparkurs für Deutschlands Digitalisierung

PRESSEMITTEILUNG vom 29.11.2021, Grunenberg & Comp. GmbH Lizenz: [...]

Die vier Phasen eines Projekts

Unter einer Phase im Projektmanagement versteht man einen klar definierten Abschnitt des Projektes, in [...]

Projekt EM – so wird das Public-Viewing ein Erfolg

Auch im privaten Leben stehen einem immer wieder kleinere Projekte bevor. Egal [...]

Zusammenfassung der vier Projektphasen

Zwischen den vier Phasen tritt mit dem Lenkungsausschuss immer wieder das höchste Entscheidungsgremium des Projekts auf den Plan. Nach der Initialisierung nimmt er den Projektaufsatz ab. Damit autorisiert er Sie, die kalkulierten Mittel und internen Ressourcen zum Erreichen der Projektziele aufzuwenden. Ohne diese Autorisierung darf das Projekt nicht starten. Genauso nimmt der Lenkungsausschuss nach der Ist-Analyse, Konzeption und Umsetzung die erarbeiteten Ergebnisse ab. Er kontrolliert damit einerseits die Ergebnisse an sich, andererseits aber auch einen sauberen Phasenübergang. Je nach Komplexität und Dauer des Projektes sind auch innerhalb einer Projektmanagement-Phase (mehrere) Sitzungen des Lenkungsausschusses sinnvoll. Es ist Best Practice, alle vier bis acht Wochen einen Lenkungsausschuss durchzuführen.

Zwischen den vier Phasen tritt mit dem Lenkungsausschuss immer wieder das höchste Entscheidungsgremium des Projekts auf den Plan. Nach der Initialisierung nimmt er den Projektaufsatz ab. Damit autorisiert er Sie, die kalkulierten Mittel und internen Ressourcen zum Erreichen der Projektziele aufzuwenden. Ohne diese Autorisierung darf das Projekt nicht starten. Genauso nimmt der Lenkungsausschuss nach der Ist-Analyse, Konzeption und Umsetzung die erarbeiteten Ergebnisse ab. Er kontrolliert damit einerseits die Ergebnisse an sich, andererseits aber auch einen sauberen Phasenübergang. Je nach Komplexität und Dauer des Projektes sind auch innerhalb einer Projektmanagement-Phase (mehrere) Sitzungen des Lenkungsausschusses sinnvoll. Es ist Best Practice, alle vier bis acht Wochen einen Lenkungsausschuss durchzuführen.

Klassisches Projektmanagement – Methoden

Die wichtigsten Methoden im klassischen Projektmanagement sind gute Vorlagen, die für die anfallenden Aufgaben herangezogen werden. Beispielhafte Aufgaben sind Ergebnisübersicht, Risikomanagement, Budgetplanung und weitere. Das Entscheidende ist, dass die Methoden Inhalte, Detaillierungsniveaus und Regeln vorgeben. Dadurch ist sichergestellt, dass das Richtige in der benötigten Qualität und sinnvollen Detaillierung erarbeitet wird.

Eine gute Vorlage erhält zusätzlich Qualitätskriterien und einen Leitfaden zu deren Anwendung. Nachfolgend finden Sie die wichtigsten Vorlagen mit inhaltlicher Beschreibung, zugeordnet zu ihren Themenfeldern. Wichtig ist, dass Sie sich kein Beispiel an der gesamten Tabelle nehmen und alles anwenden. Nehmen Sie sich die Einträge heraus, die für Ihr Projekt relevant werden könnten. Anderenfalls besteht die Gefahr, dass Sie Ihr Projekt mit zu viel Methodik ersticken.

Themenfelder, Vorlagen und ihre Inhalte

Projektergebnisse & Risiken

| Vorlage | Inhalt |

|---|---|

| ValueScoping | Beschreibt die im Rahmen des Projektes zu transformierenden Sachumfänge und die, die außerhalb des Scopes sind |

| Mission / Vision | Strategische Ziele und Wertbeitrag des Projektes für das jeweilige Unternehmen |

| Ergebnisübersicht | Übersicht aller im Projekt zu erarbeitenden Ergebnisse |

| Risiko-Matrix | Zusammenstellung aller Risiken des Projektes inkl. deren Bewertung und Risiko-Strategie |

| Business Case | Aufzeigen der Wirtschaftlichkeit des Vorhabens durch Kalkulation von Aufwänden und Erträgen |

| Earned Value Cockpit | Darstellung des Projektfortschritts gemäß des Earned Value-Konzept |

| Visual Result | Eine grafische Darstellung der im Projekt zu erarbeitenden Ergebnisse |

Budget & Ressourcen

| Vorlage | Inhalt |

|---|---|

| Budgetschätzung | Schätzung externer Ressourcen. Ergebnis ist der gesamte externe Direktaufwand des Projektes |

| Investmentplan | Aufstellung der Investitionen und der resultierenden Abschreibung des Projektes |

| Ressourcenplanung | Kalkulation aller im Projekt benötigten internen Ressourcen |

| Budgetcontrolling | Zusammenstellung aller Risiken des Projektes inkl. deren Bewertung und Risiko-Strategie |

| Business Case | Soll-/ Ist-Abgleich von konsumiertem Projektbudget zum Planbudget |

Pläne & Reports

| Vorlage | Inhalt |

|---|---|

| Übersichtsplan | Übersicht der zentralen 50 Projektaktivitäten inkl. Endtermin und Fertigstellungsgrad |

| Gant-Chart | Balkendiagramm des Übersichtsplans |

| Meilensteinplan | Alle wesentlichen Meilensteine für das Top-Management auf einem Chart. |

Organisation & Gremien

| Vorlage | Inhalt |

|---|---|

| Projektorganigramm | Grafische Darstellung der Projektorganisation |

| Skillprofile | Liste aller benötigten Profile inkl. deren Beschreibung |

| Change Request | Formular zu Beantragung und Dokumentation einer wesentlichen Änderung |

| Meeting- / Gremienplan | Liste aller Meetings inkl. Teilnehmer und Uhrzeit |

| Stakeholder-Matrix | Liste aller Stakeholder und deren Wertung für das Projekt inkl. Strategie |

| Lenkungsausschuss | Unterlage für den regelmäßig abzuhaltenden Lenkungsausschuss |

Operatives

| Vorlage | Inhalt |

|---|---|

| Protokoll | Ergebnisprotokoll für wesentliche Meetings |

| Offene Punkte-Liste | Tabellarische Aufstellung offener Punkte |

| Admin-Paket | Alle organisatorischen Festlegungen. Beispielhafte Inhalte: Ordnerstruktur der Dateiablage, Regeln für Dateinamen, technische Bedienungsanleitungen |

Darüber hinaus gibt es noch viele ergänzende Methoden, welche die meisten schon einmal gehört haben. Beispiele sind Kreativitätstechniken wie Brainstorming oder die Delphi-Methode zur Aufwandsschätzung. Folgendes sind Beispiel für sekundäre Techniken: Anforderungsanalyse, Fishbone Diagramm, Systemdiagramm, Scatter Plot, Projektantrag, Interviewleitfaden, Beurteilungsbogen, Mind Map, Flow Chart, Prozessdiagramm, SWOT-Diagramm, Statistical Sampling, Inspection, Expertenbefragung, Code of Conduct.

Gibt es globale Erfolgsfaktoren im Projektmanagement?

90 Prozent des Projekterfolgs werden durch die Beantwortung der richtigen Fragen zur richtigen Zeit bestimmt. Ein übersichtliches und pragmatisches Spektrum an Methoden, Formaten, Vorlagen und Werkzeugen stellt dies sicher. Sie geben das Spielbrett der im Projekt zu bearbeitenden Aufgaben vor. Außerdem, wann welche Aufgaben im Lebenszyklus eines Projekts Priorität haben. Sofern Sie noch weiter vereinfachen möchten, kommen Sie bei folgenden globalen Erfolgsfaktoren raus: