Flussdiagramm – Werkzeug zur Prozessmodellierung

Das Flussdiagramm (englisch: flowchart) ist eine grafische Modellierungssprache für mehrere aufeinanderfolgende Aktionen und Verzweigungen mit Hilfe verschiedener Symbole. Die primären Einsatzgebiete von Flussdiagrammen bestehen in Algorithmen/Computerprogrammen, Arbeitsabläufen und Entscheidungen. Ein Flussdiagramm ist eine spezifische Notation des Ablaufdiagramms. Flussdiagramme sind durch die DIN 66001 normiert. Im Prozessmanagement dienen Flussdiagramme zur Dokumentation, Analyse und zur Optimierung einer Vielzahl von Prozessen und (nachgelagert) auch Systemen. Ein Flussdiagramm wurde 1921 zum ersten Mal von Frank und Lillian Gilbreth (1868 – 1924 bzw. 1878 – 1972) vorgestellt.

Anstatt Prozesse mit Hilfe vieler Worte zu beschreiben, bildet das Flussdiagramm den betrachteten Prozess durch eine intuitiv verständliche und (teilweise) normierte grafische Darstellung anhand einer festgelegten Reihenfolge von Aktionen ab. Die Darstellung von Geschäftsprozessen wird typischerweise im Grad der Detaillierung an den jeweiligen Nutzerkreis und entsprechend der verfolgten Zielsetzung angepasst. Die zentralen Vorteile von Flussdiagrammen bestehen in der intuitiven Verständlichkeit der Prozessdarstellungen sowie der effektiven Möglichkeit zur Prozessanalyse und -optimierung. Typische Stellhebel einer Prozessoptimierung sind das Identifizieren von Engpässen und überflüssigen Schritten sowie die Reduktion von Fehlerraten. Im Projektmanagement dient das Flussdiagramm häufig zur Ist-Analyse und Sollkonzeption der in dem jeweiligen Projekt gestalteten Prozesse.

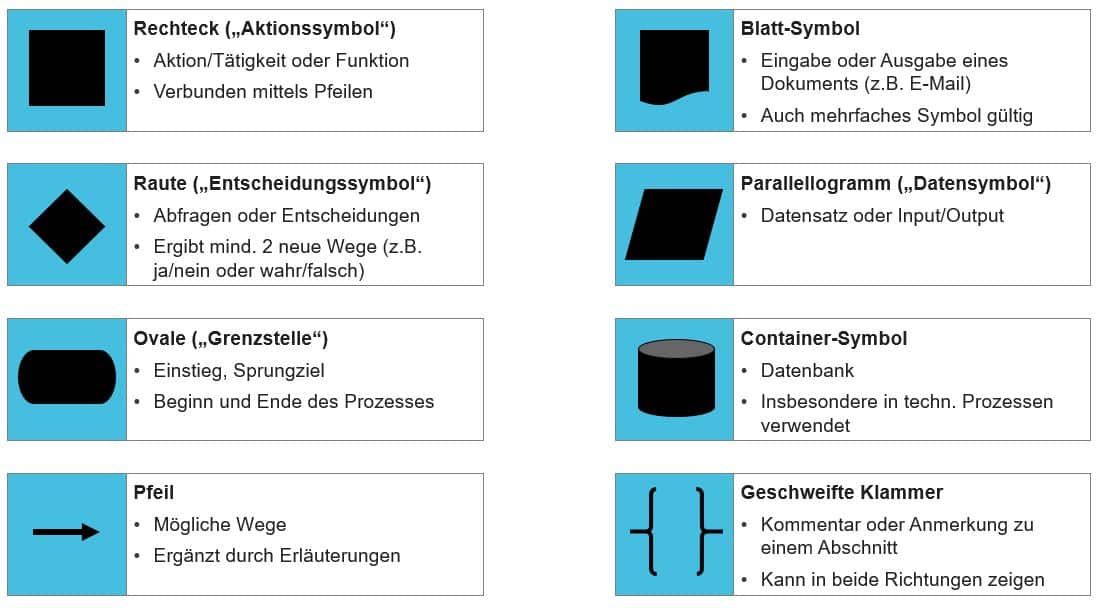

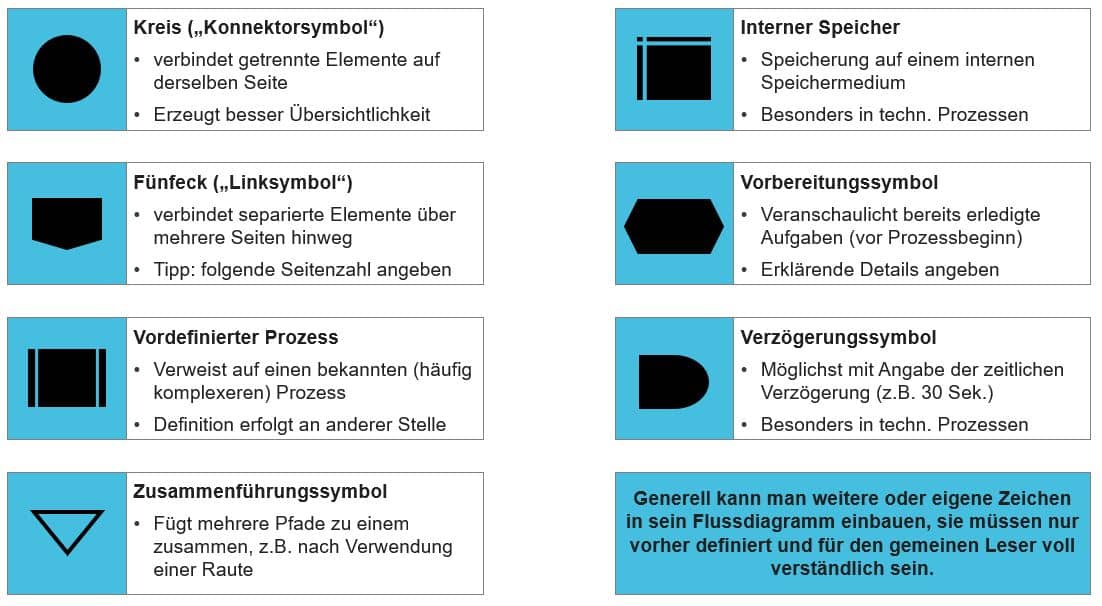

Die gute Anschaulichkeit der Prozessdarstellungen wird durch die Verwendung von intuitiv verständlichen Symbolen erreicht. So werden z.B. eine Datenbank durch einen Container in der Form eines Zylinders und ein Dokument durch ein Blattsymbol dargestellt. Der Ablauf des Prozesses wird anhand von gerichteten Verbindungspfeilen visualisiert. Die Flussrichtung des Prozesses verläuft typischerweise von oben nach unten oder von links nach rechts. Schleifen und Rückwärtssprünge werden ähnlich intuitiv abgebildet.

Wenn du unmittelbar dein Flussdiagramm erstellen möchtest, schau dir unseren Leitfaden Flussdiagramme online erstellen an.

Erstelle dein Flussdiagramm mit unserer Software IQProcess®

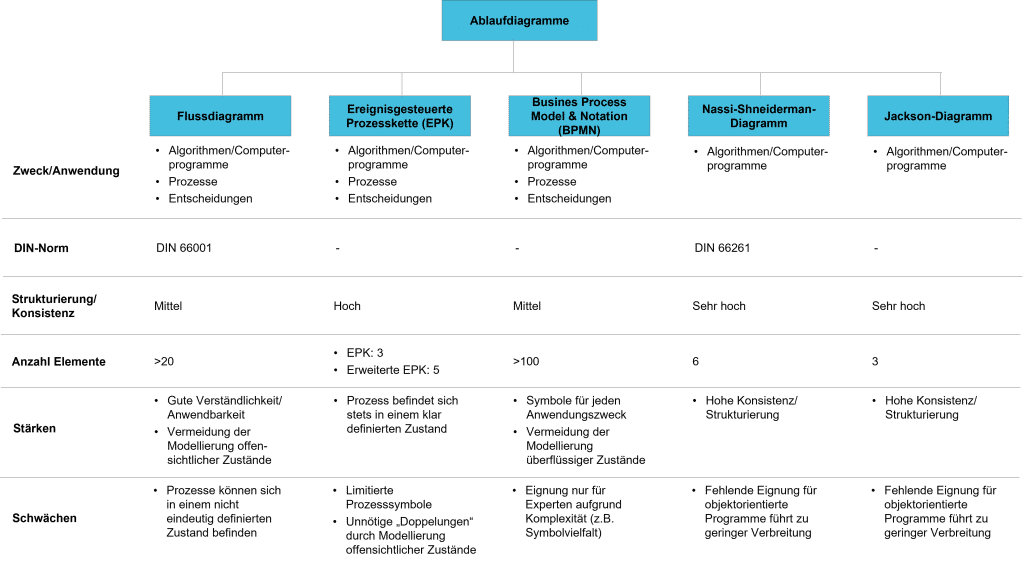

Flussdiagramme vs. EPK, BPMN & Co.

Die intuitive Verständlichkeit von Flussdiagrammen geht mit dem (im Vergleich zu stärker formalisierten Modellierungssprachen) größeren Risiko von Unklarheiten und Inkonsistenzen einher. So befindet sich ein auf der Grundlage der ereignisgesteuerten Prozesskette (EPK) modellierter Prozess stets in einem eindeutig definierten Zustand, da bei einer EPK stets ein Zustand auf einen Prozessschritt folgen muss. Eine hohe Konsistenz wird im Gegensatz hierzu bei einem Flussdiagramm durch eine hohe Präzision bei der Modellierung des betrachteten Prozesses erreicht. Dafür bieten Flussdiagramme den Vorteil, dass (z.B. im Vergleich zur EPK) eine deutlich größere Anzahl verschiedener Symbole verwendet werden kann. Ein weiterer Vorteil von Flussdiagrammen im Vergleich zu EPKs besteht darin, dass die Modellierung überflüssiger (weil offensichtlicher) Zustände unterbleibt. Im Gegensatz zu der Business Process Model and Notation (BPMN) sind Flussdiagramme auch für Nicht-Experten aufgrund der überschaubaren Anzahl von Symbolen gut anwendbar. Die Modellierungssprache „Flussdiagramm“ ist eine gute Wahl, wenn eine moderate Anzahl sprechender Elemente benötigt wird und auf eine hohe regelgebundene Konsistenz des modellierten Prozesses verzichtet werden kann. Für die professionelle Anwendung von Flussdiagrammen, z.B. in der Softwareentwicklung oder der betrieblichen Prozessoptimierung, sind spezifische Festlegungen und eine hohe Präzision bei der Modellierung empfehlenswert. Unter den genannten Voraussetzungen werden mit Flussdiagrammen exzellente Ergebnisse erzielt.

Die BPMN kennt ebenso wie Flussdiagramme keinen zwingenden Wechsel von Aktionen und Zuständen bzw. Ereignissen. Sowohl Flussdiagramme als auch die BPMN und EPKs können zur Modellierung von Algorithmen/Computerprogrammen, Arbeitsabläufen und Entscheidungen eingesetzt werden. Im Gegensatz hierzu dienen Nassi-Shneiderman- oder Jackson-Diagramme ausschließlich zur Modellierung von Algorithmen und Computerprogrammen. Der Grad der Strukturierung der beiden genannten Diagramme ist hoch, da aus der Programmierung bekannte Konstrukte (z.B. die Abfrage von Variablen) explizit Berücksichtigung finden. Es besteht eine hohe Nähe zum Pseudocode von Computerprogrammen. Die Anzahl der in Nassi-Shneiderman- oder Jackson-Diagrammen vorgesehenen Elemente ist geringer als bei Flussdiagrammen und höher als bei EPKs. Die folgende Übersicht zeigt die wesentlichen Eigenschaften der erläuterten Notationen im Vergleich:

Morphologischer Kasten Flussdiagramm

Flussdiagramm-Vorlage zum Download

Ein Flussdiagramm erstellen:

Arten von Flussdiagrammen

Flussdiagramme werden in vielen verschiedenen Bereichen eingesetzt und es existieren eine Vielzahl von Systematiken. Ein Beispiel für eine Unterteilung lieferte 2003 Alan B. Sterneckert in seinem Buch „Critical Incident Management“. Hier führt er vier verschiedene allgemeine Flussdiagrammarten auf, die sich auf Informationsflüsse und Abläufe von Computerprogrammen beziehen:

Die vier genannten Arten von Flussdiagrammen beziehen sich jeweils auf einen spezifischen Anwendungszweck. Das Datenflussdiagramm unterscheidet sich von den anderen drei Arten dahingehend, dass separate Symbolsysteme verwendet werden. Die Logik, mit der Symbole verknüpft werden unterscheidet sich ebenfalls von den anderen drei Arten, die die allgemeinen Prinzipien von Flussdiagrammen anwenden.

Weitere Unterscheidungen treffen z.B. Andrew M. Veronis in seinem Buch „Microprocessors: Design and Applications“ aus dem Jahre 1978 (mit Bezug auf Mikroprozessoren) oder auch Mark Fryman in seinem Werk „Quality and Process Improvement“ (2001), der sich stark an Kriterien orientiert, die für das produzierende Gewerbe geeignet sind.

Die beschriebenen Systematiken lassen erkennen, dass Flussdiagramme typischerweise aus einer spezifischen Perspektive erstellt bzw. für einen konkreten Anwendungszweck konzipiert werden. Flussdiagramme werden entweder aus der Perspektive des jeweiligen Prozesses oder der beteiligten Objekte modelliert. Objekte können Personen, materielle Güter bzw. Ressourcen oder Informationen sein. Die Prozessperspektive ist die richtige Wahl, wenn Prozessziele, wie z.B. die Reduktion von Durchlaufzeiten oder Fehlerraten, im Fokus stehen. Auch die Schaffung von Transparenz über den gesamten Ablauf ist ein gutes Argument für die Wahl der Prozessperspektive. Der Fokus auf Güter und Ressourcen ist häufig im produzierenden Gewerbe, z.B. bei der Optimierung von Fertigungsprozessen sowie angrenzender Schnittstellen, anzutreffen. Wird ein materielles Objekt über den gesamten Prozess bearbeitet bzw. transformiert, ist die Objektperspektive ebenfalls häufig eine gute Wahl. Ein Beispiel hierfür ist der Kreditantrag zur Modellierung des Kreditprozesses einer Bank. Der Fokus auf Informationen ist häufig bei IT-Prozessen anzutreffen. Um die Aussagekraft der Prozessmodellierung zu erhöhen, kann die parallele Verwendung von mehreren Perspektiven sinnvoll sein.

Elemente eines Flussdiagramms

Im Laufe der Zeit hat sich eine allgemeine Konvention entwickelt, wie Prozesse grafisch beschrieben werden. Diese ist in der Norm DIN 66001 festgehalten. Die Auflistung der Symbole ist allerdings nicht final. Es können auch eigene Symbole verwendet werden. In diesem Fall sollte für den Betrachter unmittelbar ersichtlich sein, was die Symbole im Einzelnen bedeuten. Die grundlegenden Flussdiagrammsymbole sind insbesondere Formen, Text und Pfeile. Die folgende Grafik gibt eine Übersicht:

Es existieren noch viele weitere Symbole, z.B. für Spezialfälle wie der Softwareprogrammierung. Mitunter sind auch veraltete Symbole zu finden (z.B. ein Lochkartensymbol), deren Zweck sich häufig aus dem Kontext erschließen lässt.

Leitfaden zur Erstellung deines Flussdiagramms

Dieses Kapitel gibt dir einen Leidfaden an die Hand, wie du mit Hilfe der oben gezeigten Symbole einfach und präzise dein Flussdiagramm erstellst:

Schritt 1: Definiere den Einsatzzweck und den Umfang (Bilanzraum) deines Flussdiagramms

Mache dir bewusst: In welchem Umfeld bewege ich mich (z.B. technisch oder wirtschaftlich getrieben)? Was ist das Ziel, was möchte ich mit dem Flussdiagramm erreichen? Entscheide dich für die Modellierung deines Flussdiagramms aus der Perspektive des gesamten Prozesses oder des zentralen Objektes (z.B. Person, Produkt, Information). Definiere Start- und Endpunkt(e) und wähle die benötigten Elemente aus (siehe Kapitel Elemente des Flussdiagramms).

Schritt 2: Erstelle alle benötigten Elemente deines Flussdiagramms

Lege alle Elemente an, die für deinen zu modellierenden Prozess benötigt werden. Füge in die Elemente sprechende Beschreibungen ein, die auch gut von Außenstehenden verstanden werden können. Entscheide dich für einen Sprachstil (z.B. „Kunde bestellt“ oder „Bestellung erfolgt“) und halte diesen konsequent ein. Achte darauf, dass jeder Prozessschritt zu einem aussagekräftigen Zustand führt. Dies ist z.B. bei der Tätigung einer Bestellung der Fall, nicht jedoch bei einem Prozessschritt wie „Daten analysieren“. Letzterer wirft Fragen auf: Wie lange wird analysiert? Was ist das Ergebnis? Vermeide solche Unklarheiten. Dies kannst du gut durch eindeutige Formulierungen oder ergänzende Angaben erreichen.

Bringe die Elemente deines Flussdiagramms in eine erste Ordnung gemäß der Abfolge des betrachteten Prozesses.

Schritt 3: Beschreibe die Prozess- oder Schrittabfolge und fertige einen Entwurf deines Flussdiagramms an

Ordne alle notwendigen Aktionen in chronologischer Reihenfolge, beginnend mit dem Startpunkt. Überprüfe dabei, welcher Typ das jeweilige Element sein soll: Aktion, Entscheidung, Input/Output etc. Zeichne den Prozess mit allen wichtigen Punkten auf. Hole dir Hilfe, falls du z.B. auf bereits existierende Prozesse verweist (siehe Symbol „Vordefinierter Prozess“). Achte bei deiner Aufstellung auf einen geeigneten Detaillierungsgrad: wähle einen dem Adressaten entsprechenden Detaillierungsgrad (so simpel wie möglich, so detailliert wie nötig). Falls du unbekannte Symbole verwendest, füge eine entsprechende Erklärung ein.

Schritt 4: Review und unabhängiges Feedback

Ein wertstiftendes und konsistentes Flussdiagramm zu erstellen, ist nicht einfach. Alle benötigten Aktionen müssen in der richtigen Reihenfolge modelliert sein. Bestehende Verzweigungen sind durch Fallunterscheidungen kenntlich zu machen. Die Eindeutigkeit von Entscheidungen und Entscheidungskriterien sind ebenfalls wichtig. Achte insbesondere bei Verzweigungen und Entscheidungen auf Klarheit, Korrektheit und Verständlichkeit. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Vollständigkeit deines Prozessdiagramms. Geschäftsprozesse besitzen typischerweise seltene Varianten und Rückkoppelungen. Alles zu modellieren führt zu einem unübersichtlichen Flussdiagramm, das sein ursprüngliches Ziel verfehlt. Best Practice ist, das bei Geschäftsprozessen ca. 95 % der Fälle durch das Prozessdiagramm abgedeckt sind. Bei Computerprogrammen/Algorithmen sind typischerweise 100 % das Ziel.

Frage dich konstruktiv, aber kritisch, ob dein Flussdiagramm die obigen Kriterien erfüllt. Danach bist du bereit für den nächsten Schritt: Lasse den Entwurf z.B. von einer Kollegin oder einem Kollegen prüfen und arbeite das Feedback ein. Denk dran, auch Unbeteiligte sollten dein Flussdiagramm schnell verstehen können. Zum Schluss lasse dein Flussdiagramm gegebenenfalls von Personen/Abteilungen, die am Prozess beteiligt sind, sowie (falls notwendig) von einem Vorgesetzten überprüfen und formal abnehmen.

Tipps:

Du willst dich eingehender mit der Erstellung von Flussdiagrammen beschäftigen? Schau dir unseren ausführlichen Leitfaden Flussdiagramme erstellen an.

Wenn du unmittelbar dein Flussdiagramm erstellen möchtest, schau dir unseren Leitfaden Flussdiagramme online erstellen an.

Software und Tools für Flussdiagramme

Im ersten Schritt ist zu empfehlen, Flussdiagramme mit den bereits vorhandenen Programmen zu erstellen. Dies sind für die meisten Anwender PowerPoint und Word. Beide Anwendungen bringen diverse Funktionen für die Erstellung von Flussdiagrammen mit. Neben proprietären Elementen in Form von SmartArts wird ein grundlegender Symbolsatz zur Verfügung gestellt.

Nutzern, die umfangreichere oder mehrere Flussdiagramme erstellen, ist eine spezielle Software zu empfehlen. Hier stehen alle Flussdiagramm-Elemente direkt neben dem Arbeitsbereich zur Verfügung. Der Arbeitsbereich lässt sich je nach Aufgabenstellung horizontal oder vertikal erweitern. Es gibt diverse Hilfen, um die verwendete Prozessnotation konsistent umzusetzen. Eine gute Möglichkeit ist die Software IQProcess, die es kostenfrei und ohne Barriere auf dieser Webseite gibt.

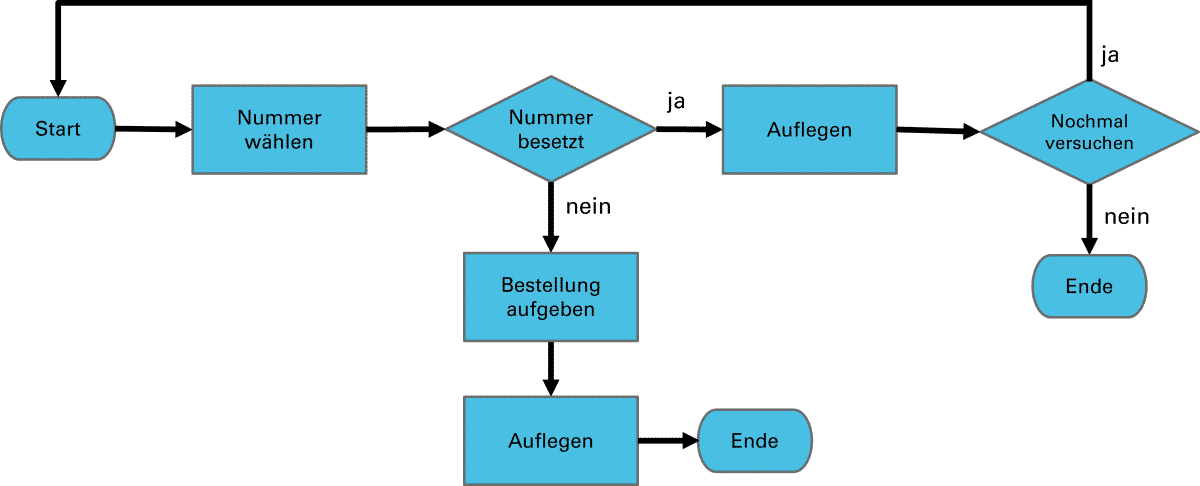

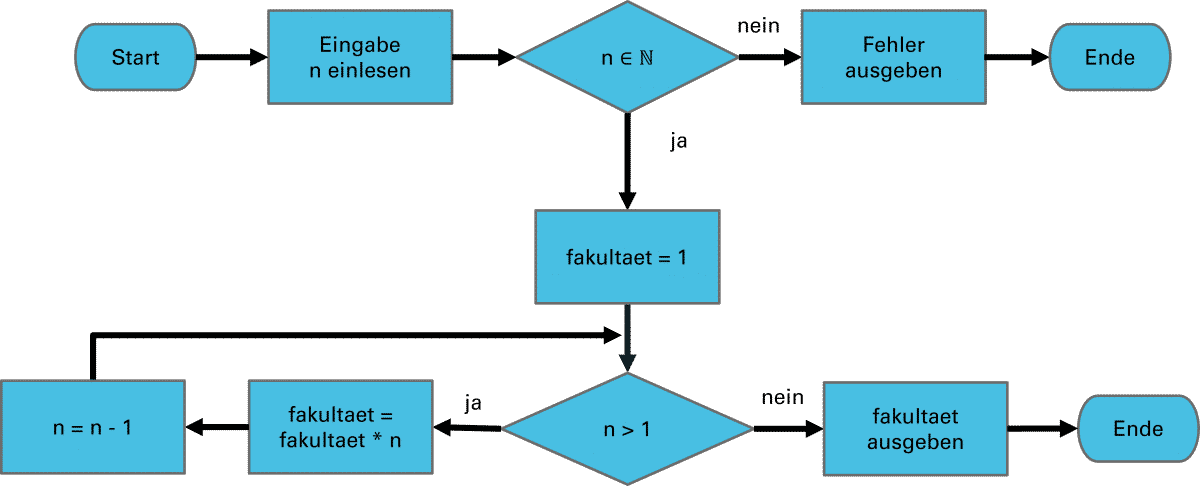

Beispiele eines Flussdiagramms

Hier sind zwei Beispiele für Flussdiagramme: ein alltägliches Problem und ein IT-getriebenes Flussdiagramm:

Vor- und Nachteile von Flussdiagrammen

Das Flussdiagramm ist eine mächtige Methode. Vor der Anwendung der Methode Flussdiagramm ist es empfehlenswert, sich mit den bestehenden Vor- und Nachteilen auseinanderzusetzen.

Vorteile:

Nachteile:

Tests und Testverfahren für Flussdiagramme

Es existieren bisher keine spezifischen Testverfahren für Flussdiagramme. Die Überprüfung kann jedoch gut mit Hilfe von bestehenden quantitativen und qualitativen Methoden erfolgen:

Mit dem Flussdiagramm verwandte Modellierungstechniken: EPK, BPMN, UML

Im Zusammenhang mit Flussdiagrammen tauchen immer wieder verwandte Modellierungssprachen auf: EPK (ereignisgesteuerte Prozesskette inkl. der Variante der Erweiterung), BPMN (Business Process Model and Notation) und UML (Unified Modeling Language) sind am häufigsten anzutreffen.

EPK – ereignisgesteuerte Prozesskette (englisch: EPC – event-driven process chain)

Mit Hilfe der EPK werden Geschäftsprozesse in Unternehmen und Organisationen systematisch erfasst. Typische Anwendungsgebiete der EPK sind die Prozessdokumentation, die Analyse und Optimierung von Geschäftsprozessen, die Zuweisung von Zuständigkeiten und die Prozesskostenrechnung. Die EPK gibt striktere Regeln für die Modellierung von Prozessen vor. So muss z.B. auf jede Funktion ein Ereignis folgen, das den Zustand des Prozesses nach Durchführung der vorausgegangenen Funktion beschreibt. Detailliertere Informationen zur EPK findest du unter der Verlinkung.

BPMN – Business Process Model and Notation

Diese Darstellungsform BPMN wurde von der Object Management Group (OMG) entwickelt, an der unter anderem IBM, Apple und Microsoft beteiligt sind. Ziel der Entwicklung von BPMN war es, (abteilungsübergreifende) Prozessdiagramme ausführbar zu machen, also automatisch ablaufen zu lassen. Seit 2010 wird BPMN in der Version 2.0 (BPMN 2.0) verwendet. Diese Notation stellt die einzelnen Schritte eines Geschäftsprozesses grafisch dar, häufig beginnend mit der Kundenanforderung über alle Stufen der Wertschöpfung im Unternehmen hinweg, über die Bearbeitung bis hin zum erfüllten Kundenwunsch (End-to-End-Betrachtung). Für diese Darstellung wird eine eigene Definition an Symbolen verwendet. Zusätzlich werden häufig Swimlanes zur Aufteilung der Arbeiten nach Abteilungen, Funktionen o.ä. eingesetzt. Darüber hinaus existieren verschiedene weitere Symbole (auch Shapes genannt) zur Darstellung nach BPMN 2.0. Es gibt eine Vielzahl von BPMN-Software, um auch komplexe Prozesse übersichtlich darzustellen.

UML – Unified Modeling Language

UML ist eine allgemeine, objektorientierte Modellierungssprache aus der Softwareentwicklung. Im Gegensatz zur BPMN und EPK stellt UML eine generische Modellierungssprache dar. Prozesse werden mit den hierfür relevanten UML-Elementen, also mit einer Teilmenge von Elementen, modelliert. Diese Sprache ist seit dem Jahr 2000 auch ISO-Standard und wird seit 2007 ebenfalls von OMG betreut. Weitere Notationen sind z.B. CMMN (Case Management Model and Notation) oder DMN (Decision Model and Notation).

Wikipedia-Artikel zum Flussdiagramm

Hier geht’s zum Artikel Flussdiagramm im Wikipedia.