Bestellprozess beim Möbelhändler als EPK

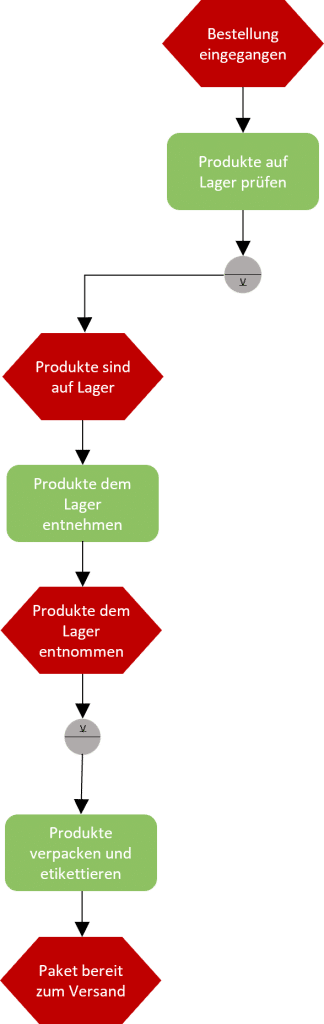

Im Folgenden wird der Bestellprozess eines Kunden beim Möbelhändler anhand der EPK beschrieben. Dabei wird davon ausgegangen, dass der Möbelhändler die verkauften Produkte nicht in Eigenfertigung herstellt, sondern von diversen Produzenten zukauft. Die Modellierung als EPK schafft die Basis, den Prozess auf seine wesentlichen Charakteristika, wie Durchlaufzeit, Fehlerraten und Kapazitätsbindung, in einem zweiten Schritt zu analysieren. Formal betrachtet, geht es bei der Modellierung um die Beziehung zwischen Ereignissen und Funktionen. Der Bestellprozess wird vom Eingang der Bestellung eines Kunden beim Möbelhändler bis zur Auslieferung der Ware dargestellt. Eine eventuelle Rückgabe oder ein Austausch des Produkts ist ebenfalls dargestellt.

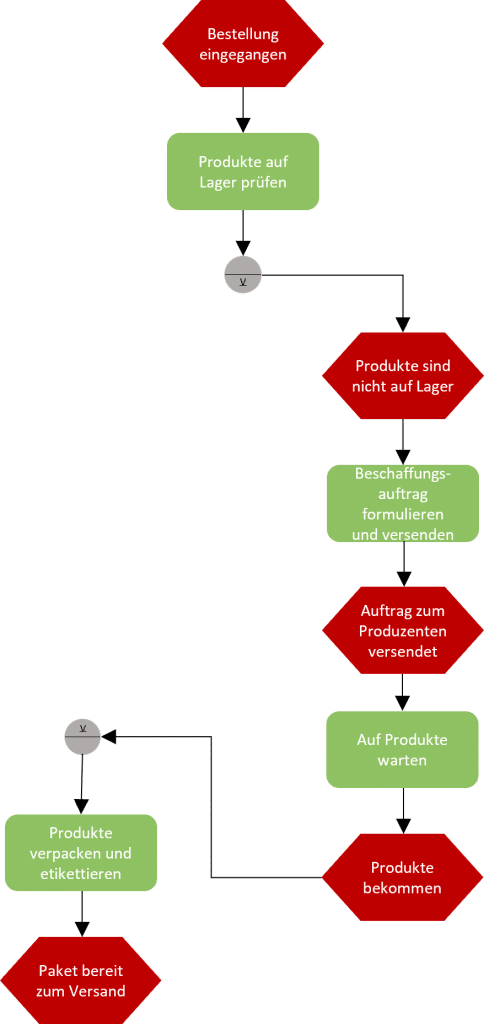

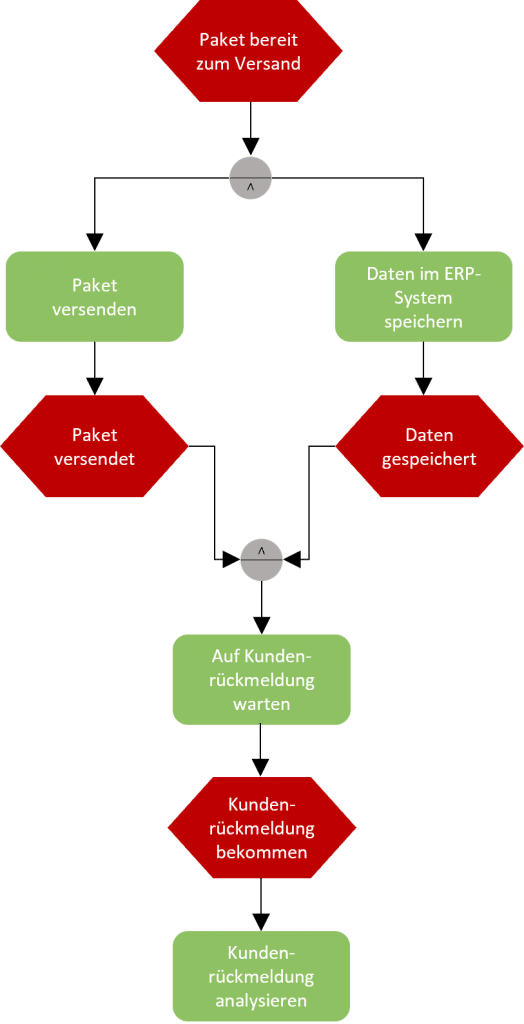

Zur besseren Übersicht wird der Prozess im Folgenden in vier Grafiken unterteilt, die jeweils separat erläutert werden.

Endet die Prüfung des Bestands mit dem Ergebnis, dass die Produkte nicht bzw. nicht vollständig im Lager vorhanden sind, wird eine Bestellung beim Möbelproduzenten getätigt. Nach der Prüfung werden die beiden möglichen Ereignisse (Produkte auf Lager: Ja/Nein) durch ein „EXKLUSIV-ODER“ verknüpft. Dieser Konnektor ist oben (hier) zu sehen. Zur Vereinfachung wird in dieser Prozessdarstellung davon ausgegangen, dass die beim Produzenten bestellten Produkte planmäßig beim Händler eintreffen. In der Praxis gibt es den Fall einer Rückfrage bzw. Erinnerung beim Produzenten oder der (zumindest) teilweisen Nichterfüllung.

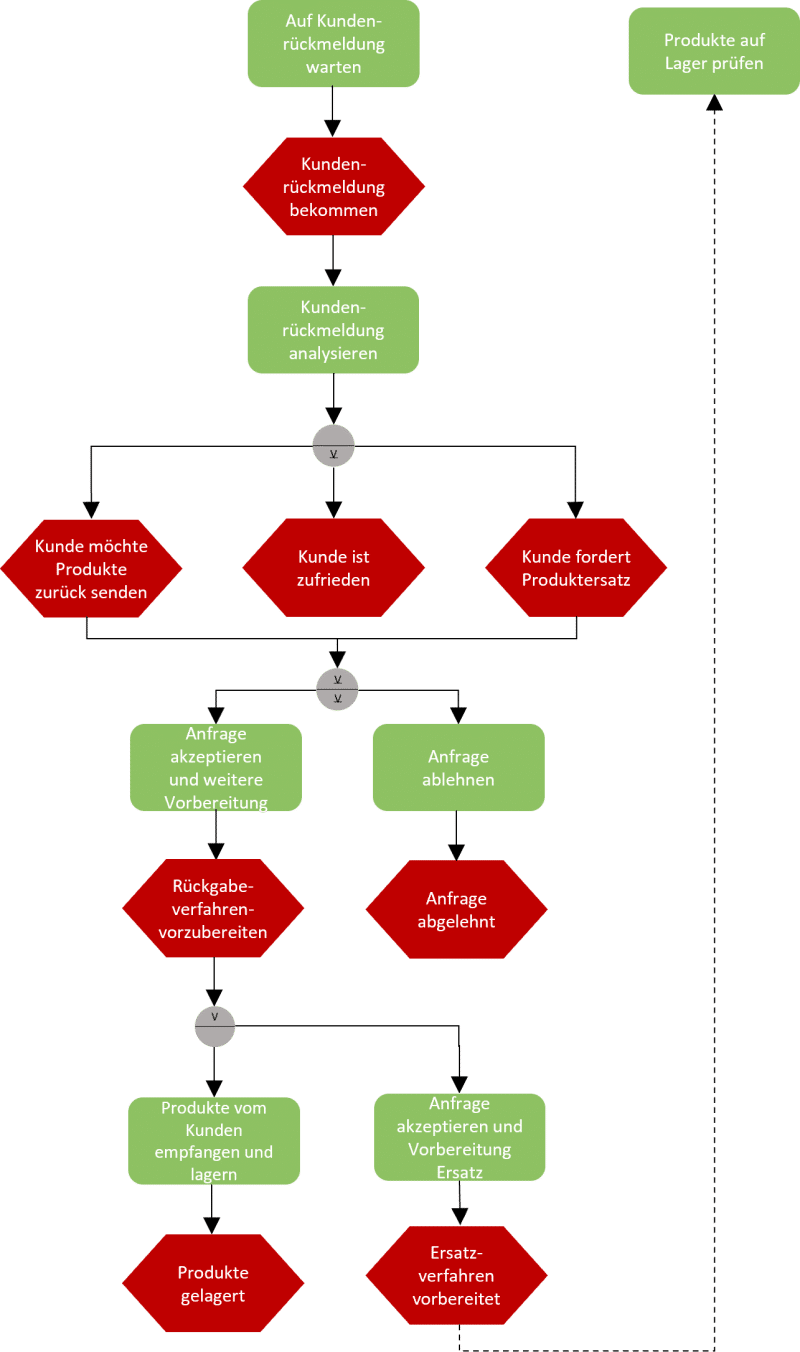

Nach der Analyse im letzten Schritt (hier zu sehen), trifft eins von drei möglichen Ereignissen ein. Grundsätzlich ist der Kunde entweder zufrieden oder nicht. Bei Kundezufriedenheit endet der Prozess erfolgreich. Ist der Kunde nicht zufrieden, gibt er die Produkte zurück oder fordert Ersatz. Unabhängig von der konkreten Ausprägung geht der Prozess mit der Funktion „Produkte von Kunden empfangen und lagern“ weiter. Wird ein Produktersatz gewünscht, wird wiederum die obige Funktion „Produkte auf Lager prüfen“ angestoßen. Der weitere Verlauf ist analog zu der obigen Bearbeitung (hier zu sehen).

Je nach Vertragsgrundlage kann der Möbelhändler die Rückgabe der Produkte ablehnen. In diesem Fall endet der Prozess ebenfalls plangemäß, jedoch zur Unzufriedenheit des Kunden. Zu einem planmäßigen Ende kommt es ebenfalls im Fall einer berechtigten Rückgabe.

Die Prozesskette gilt beispielsweise in der Industrie für die Unternehmen Ralf Benz, Bürger Küchenmöbel, Möbelwerke A. Decker, usw.

EPK-Beispiel des Bestellprozesses beim Möbelhändler

Du brauchst weitere Erklärungen und ein vollwertiges Tool für deine Arbeit? Dann schaue hier vorbei: Flussdiagramme online erstellen.

FAQ zur EPK

Die Methode wurde von Herrn Prof. Scheer und seinen Mitarbeitern als wesentlicher Bestandteil des ARIS-Konzepts (Architektur integrierter Informationssysteme) im Jahr 1992 entwickelt. Hier liest du weiter.

Die Alternativen zur EPK (Ereignisgesteuerte Prozesskette) sind verschiedene Typen von Darstellungsmethoden eines Geschäftsprozesses. Diese sind z.B. eEPK (erweiterte Ereignisgesteuerte Prozesskette), BPMN (Business Process Model and Notation) und das Flussdiagramm.

Nein, die Ereignisse und Funktionen in einer EPK treten stets im Wechsel auf.

Beispiele für ein Ereignis eines Ergebnisses sind „Auftrag wurde abgeschlossen“ oder „Produkte sind versendet“.

Zur weiteren FAQs: https://project-base.org/ereignisgesteuerte-prozesskette-epk/epk-faq/